Юта Арбатская, Константин Вихляев

В переводе с греческого первая часть слова (кур, кор, коро, хоро) означает «деревня». «Патиос» (греч.) – отец. Общий смысл перевода – отеческая деревня. На арийском языке «курпа» означает гору, «та» - местность, целиком – «гористая местность». Наконец, на индоевропейском диалекте «корпата» переводится как «скалистая».

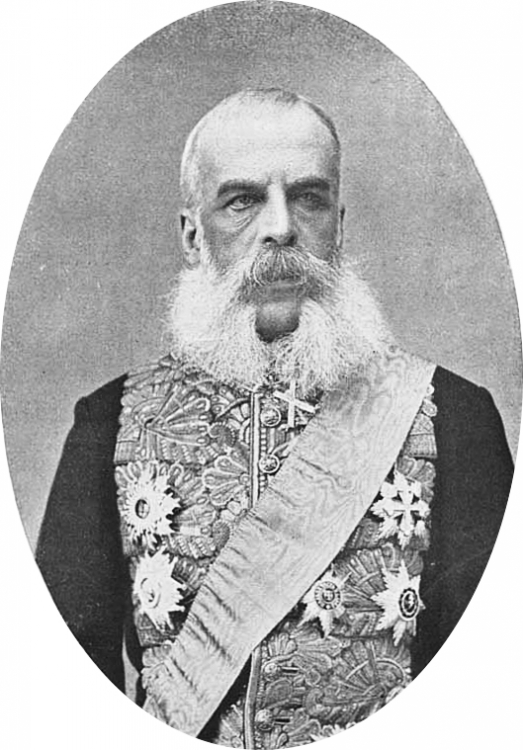

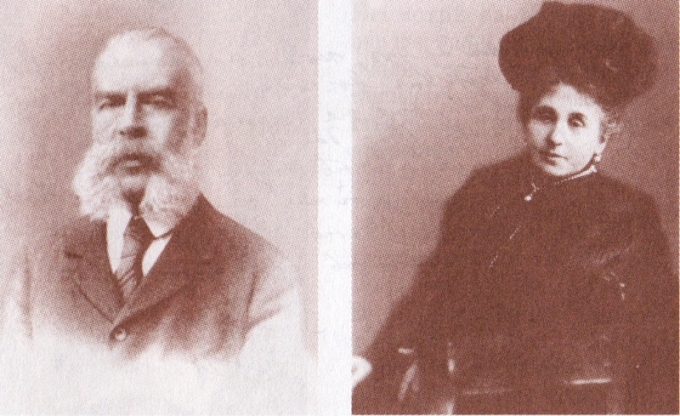

28 августа 1901 года управляющему императорским имением «Ореанда» генералу В.А.Плецу поступила из Петербурга телеграмма с просьбой принять «во временное заведование имение «Курпаты», приобретенное у княгини О.П.Долгоруковой в собственность Его Императорского Величества» [1]. К моменту этого события в ведении Удельного управления помимо Ореанды уже имелись Ливадия, Массандра, Ай-Даниль, Джемиет, Кучук-Ламбат, Чукурлар и Судакское имение. Таким образом, «Курпаты» стали последним приобретением царской семьи на Южном берегу Крыма. Оформление покупки состоялось 16 августа. Как свидетельствуют документы, имение приобретено за 400 тысяч рублей [2]. Официальной владелицей «Курпат» значилась княгиня Ольга Петровна Долгорукова, но решающую роль в сделке сыграл ее муж, обер-гофмаршал и действительный статский советник Александр Сергеевич Долгоруков, по предложению которого и совершилась покупка [3].

Князь Александр Сергеевич Долгоруков. Фото 1900-х гг.

Александр Сергеевич и Ольга Петровна Долгоруковы. Фото 1900-х гг.